石村艺术里程碑

现在越来越觉得艺术是一个完全无法解释的东西。总体来说,它是一个人,它一生所有的经历,它所想的世界,诉说它自己认知的东西,有时候通过音乐,有时候通过文字,有时候通过绘画。

—石村

他是最野的艺术家,走出半生,归来仍是少年

“只有在纽约这个世界最好的街头博物馆中,艺术才可以打破形式和围墙,自由地存在,让所有的人欣赏,这就是我做画的目的,也是我艺术所追求的终极目标。”

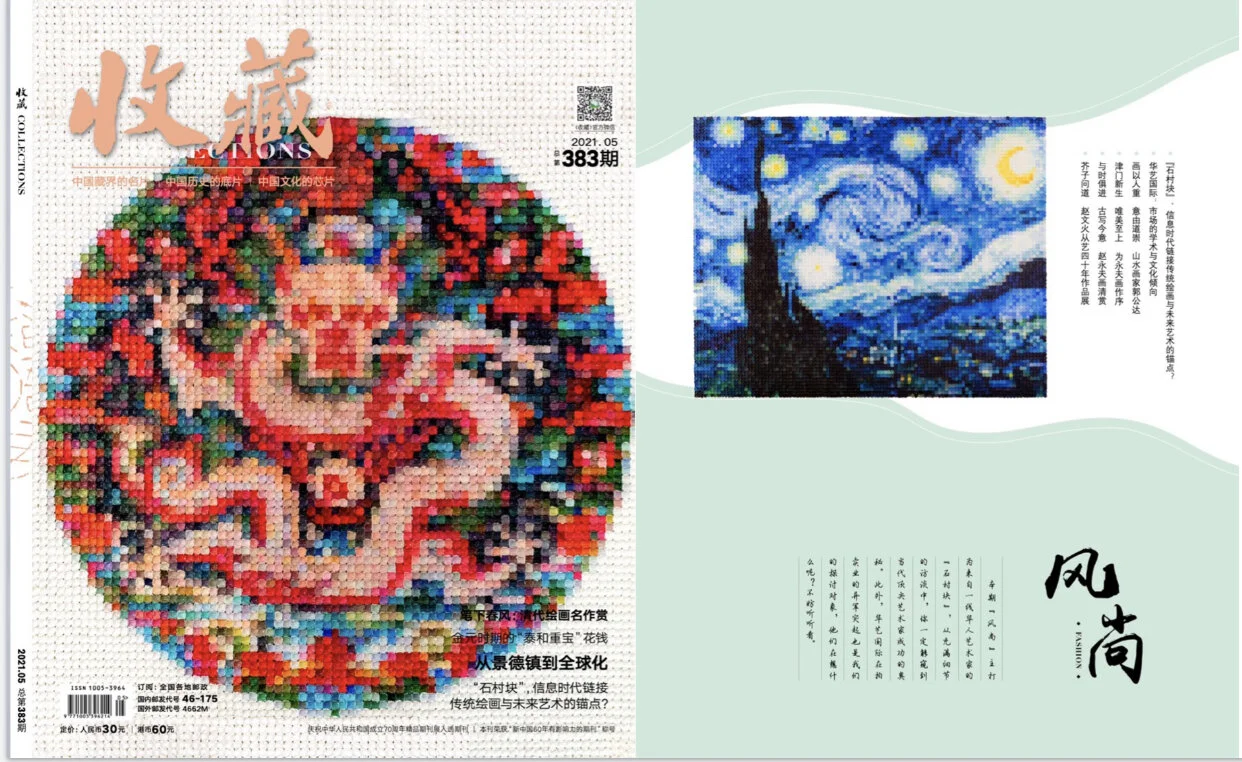

“石村块”的由成千上万个油彩快快组成, 近看是不同的奶油般的色块, 远看则是一张色彩斑斓的油画作品。 这些组合在一起的块块彼此相连, 离开任何一块都无法成为一张完整的艺术品,如同石村与众不同的人生道路和经历,抽开其中任何一段都无法完整地塑造出今天的石村以及与他今天个性相融合的艺术语言。 后现代画家、新新人类、重金属摇滚唱片创作人兼歌手、 创业者和商人、创造“石村块”的油画家, 这些看似不同行业的每一个侧面如同绚丽多彩的“石村块”一样汇合成一个完整的石村。他的想法、观点、创作方式甚至行为都使他成为今天这个要么超前于时代, 要么与时代风潮逆行的奇特人物。

《石村的蒙娜丽莎》分前世今生两个主要部分。其中,前世“台湾篇”和“纽约篇”是通过媒体的采访展示1993年至1995年期间,石村在上世纪九十年代初的人生轨迹和艺术想法。今生“北京篇”和“纽约篇”则包括媒体报道、各行业人士的文章,讲述了石村艺术语言“石村块”的发展过程。最后,“石村谈”是石村自己对人生的描述及他对音乐和绘画艺术的想法。

石村表示,他与一般的艺术家不同,其艺术经历和作品都极具争议。不少有关他的报道都是以笔者的角度进行解读,但他本身难以用一篇文章进行解读。何不综合各路人马的文章成为该书出版的缘由。通过不同的地域、时间、经历和人群来介绍他,是一个有趣且新颖的创作。他翻看成书后,如同回顾过去,犹如通过录音机倾听自己的声音,与自己的解读不同,却经过时光的磨砺,逐渐重合。早期他在台湾时,媒体的报道认为他是不安定的灵魂,那时的他对此定义并不认同,但现在看来,他诚然发现当时确实不安定。该书让他更好地认清自己,并认识到比起音乐,他更是一名画家,只有绘画让他感受到平和。

创立「石村块」

2010年

时间快与慢都是相对的,再快快不过时间,再慢慢不过死亡。所以我觉得,在这一切中我们如何享受我们的每一分钟可以各自选择。有的人觉得量子都不够快,时间也不够快,这是他们的选择。我选择了一个慢慢地安下心来去画我的画的方式,在这个慢的过程中,我感受了世界的巨大。我感受了世界宇宙的无限浩瀚,在这慢的过程中,非常非常慢的过程中,我感受到了色彩的浓度,它的微妙和荣美。所以,我选择了慢的方法来去制作我的艺术作品,我也希望通过我的作品,或者别人在看我的作品的时候也可以慢下来,慢慢感受到艺术的荣美。

—石村

探索艺术语言

1987年,石村从南京来到纽约。纽约的格林威治、下城东区的当代艺术给在国内接受传统艺术教育的石村带来很大的撼动,他开始重建自己对艺术的认识。纽约当时的后现代主义思潮启发他利用多种媒介材质进行艺术创作。纽约在艺术和思想上特立独行的环境,也给他极大的施展才华的空间。1990年,石村的当代艺术作品分别在纽约当代艺术的前卫画廊White Columns、Alternative Museum,以及 The Clocktower 参与了3个重要群展,以及欧洲巡展,其中“一个古老的爱情故事(AnOldLoveStory)”被德国卡塞尔的格林兄弟博物馆收藏。20世纪90年代,石村不再满足于在画布上进行创作,试图通过音乐来伸张自己的态度。

他在编曲、写歌到演唱上一手包办,在中国台湾出版了重金属摇滚专制作辑《摇滚街头一条汉子》,开创台湾重金属摇滚的先河。从绘画到摇滚,石村透露出来的关于人生和青春的看法,展现出精神苦难后生命的自我觉醒。关于那段往事,石村说:“创造是从上而下地建造大厦,学习是从下向上地铺建基础,我很少告诉别人我用1年不到的时间出了《摇滚街头一条汉子》,背后是我每天16个小时的苦练,练到手抽筋,手指头起泡,更难熬的是心起泡,怀疑自己、否定自己、放弃,承认自己是个失败者,但是你一定要知道,如果人的路走不到头,神的路就不会开始。”

1995年,石村出任美国MTV音乐电视台亚洲部主持人,随后十几年在创业路上几经沉浮,又因为艺术的创新再次回归众人的视线。

2010年,他用“块块”的形式创造了一系列类似马赛克彩块的“石村块”人民币油画,让更多人再度认识了他。关于绘画语言和表现形式,石村的理解为:“首先你的绘画语言是如何演变而成,如果是因为看到别人的作品而受到启发?还是因为你决定要说什么以后找到了一个最适合的怎么说方式?”他说:“我的“块块”来自于2010年要画一张大钱,当时在我经过了多年的观察后,终于想对中国40年天翻地覆的变化说说我的看法了,于是我选择了钱这个图腾。在我看来,没有什么比钱更能准确地说清过去40年的横截面。艺术作品应该是一个时代的横截面,人们在钱中喜,在钱中寻找一切。用什么样的方式说钱让我思考了近半年。我当时天天看着一张钱,想过写实,想过抽象,想过各种各样的方式,但都只是形式而已。那些想过的方式如果没有艺术语言这种独特性的力量,就像废话一样无关痛痒,所以我一直迟迟没有动手。直到有一天,看到电视上打满马赛克的屏幕,一个个电视台的台标在马赛克中模糊不清,一张张脸也在马赛克中模棱两可,一切真相都被马赛克面目全非,人们都埋头赚钱莫问其他。那么,还有什么能比一张马赛克的大钱更能准确的说清楚这个时代呢?!”

「石村块」的来历

石村: 货币系列的作品是我2010年在经历了十几年所有体验与经历之后,甚至经历了讨厌绘画,讨厌我自己是一个画家的一种不破不立的状态以后的重新开始,因为当时我又有了想要表达的东西,当时我觉得,货币是这个时代的一个非常大的一个写照,但如如何表达这个货币,这就是艺术。我一直认为艺术首先就是要说什么,第二是怎么说,所以我一直在考虑,怎么用钱来去表述这个时代。我用了半年时间思考,每天拿着一张钞票东看西看,一直看我如何来表达,用什么样的方法来表达这张钞票。这时候靠的就是灵感,灵感是必须要承认的。灵感来的时候就是一个又一个的念头,让我想到不同的方式来画画,来表达这个钞票背后的意境和时代 ,我想到用块块来画的方式,用块块就会模糊掉非常写实的部分。而在块块可以归结,也可以重新组合,可以用微妙的色彩来一块一块的去组合它。这本身非常符合我的热爱,那就是调颜色,就是在色彩中感受到遨游的乐趣。总体来说, 这种画法太符合我的绘画语言了!所以,我就开始认真画这个货币。我第一期画了大概五年的货币,总共花了七张人民币。后来又画一张港币、四张美元,然后有一张反转片的人民币《红财》。

画货币的过程中呢,大家戏称我是面“币”,然后我每天都在面壁画币。其实货币对我来讲就好像一种恶之花,可以做非常美丽的事情,也可以做非常恶劣的事,所以货币是一把双刃剑,就像一把倚天屠龙剑一样,非常powerful,用用在好的地方可以使得人类辉煌进步,如果用在不好的地方,它可以消灭人类,甚至消灭人类的精神。所以钱对我来讲是这个时代最大的一个图腾和一个代表,所以我就是画了蛮长时间的这个货币,随着这个货币风格受到越来越多人喜欢,我也喜欢,所以我开始进入了画一些其他题材的内容,结果也都非常受欢迎,很多人喜欢买我的作品。块块本身它有一种梦幻的感觉,当你近看时,除了块块什么都不是,但远看的时候就清晰地感觉像一张照相写实主义一样的作品一,这是一个奇特的状态。后来一个朋友就直接把这块叫石村块。我们原来一开始起各种名字,但都把人领偏了方向,也无法准确地表达出块块的意思。因此,这个朋友就说这些块块就是你石村创造出来的,用来表达自己艺术思想,就应该叫石村块。

品牌创意设计

2014-2018年

作为一个从小就以画传统油画都走上艺术道路的艺术家,石村一直在创作上都是以打破常规,独树一帜为灵魂,他的绘画不管是在色彩的选择上,还是在绘画的形式及方法上,都不会遵循所谓学院派在中国艺术市场规定出来的游戏规则,对他而言,规矩都是人定的也是人可以打破的, 艺术应该是有感而发,从心而动, 不出手则已,一出手就要占据眼球,让人记住。不能打动人心,开拓视野的艺术都不是艺术,如同一首歌,如果前10秒前奏没有任何打动人心的张力, 就不是什么好歌。带着这个想法和理念,石村在设计任何产品的时候都完全不喜欢遵循别人的路数,带有自己的强烈风格。说到产品设计,石村有着一套自己的强烈理念,他认为设计体现了设计者的一整套想法和理念,而没有理念的设计就是形同虚设。

美国MTV电视主持人

1995年

摇滚街头一条汉子

你不得不看石村这个人!

无论你喜不喜欢,石村的生活方式无可救药地预告着一个新世代的来临!

画面拉开来,一条汉子在纽约街头,一头叛逆已极的长发,大耳环,一条吊带短裤,裸露的上身与手臂上,叮叮咚咚挂着数条项链与手链,艳阳下他足登一双豹纹长靴昂扬阔步,重摇滚音乐,纷乱的画布,缤纷的街景,他说:我要这样画,我的音乐我要这样做,我不要去告诉别人应该要怎样做?

这是开喜乌龙茶近来一支极尽视觉震撼的广告。他是石村,一位自大陆旅居纽约的艺术工作者,他画画,玩音乐,做自己。

在南京出生,在无锡农村成长的石村,亦曾有过在田地中奔跑的童年,田埂边满是紫白相间飞舞的蚕豆花,他们将花摘下,争相吸食如蜜般甜渍的花液……

小时候的他学二胡也学国画,然而当时大陆信息完全是封闭的,关于音乐,不是国剧便是革命歌曲,他便放弃了二胡,专心绘画。

原以为世界便是如此,画画与画画。直到七年前,他来到充满幻梦的纽约。

NEW YORK, NEW YORK

“到了纽约,一切都不一样了。文化的冲击太大了,有两年的时间我几乎没有再画画,只是去体会、去感受——”“纽约是炸弹、纽约是刑场、纽约是冰箱、纽约是马桶、纽约是屠宰场、纽约是战场、纽约是天堂、纽约是……纽约什么都是,什么都不是。纽约就是纽约,”

“纽约真的是一个大垃圾场,但为什么艺术家喜欢住这里?因为艺术家就喜欢跟这些比较原始的东西接近嘛!因为艺术家本身会反省,所以才需要住在这里。因为垃圾,从里面吸取一些养分……”“纽约是个战场,幻想是不必要的!只有靠自己做好自己的事,你才会比别人强!”

他又开始画了,展览愈展愈大,甚至展到 “The Clock Tower” “Alternative Museum”,纽约画坛肯定了这位青年画家的成就。

“画画本身这个过程,就像苦行僧一样,做苦工的。做苦工的时候,如果不诚实的话,就做不下去啦!真的,灯光,大灯下面照着,不是很诚实的心理的话,根本做不下去……”“我的画画看起来似乎很激烈、很暴力,其实我在画的时候是非常安静的,甚至连音乐也不听,即使我在用火烧、用刀刻、用锯子锯、钻头钻过、用蜡浇……,用各种工具处理画面时,内心却是十分宁静的。”

然而,这并没有令石村满足,他知道自己非仅如此。“我本身有两种个性,冷和热,就像画和音乐。画是很安静的,一个人在STUDIO里头工作。而音乐不同,它表达了我内心许多更澎湃的思维,且音乐的创作是一种集体的工作……从画画到作音乐,是自然而然的,因为光有画,对我而言,不够完整;而另外一个热烈的我,则由音乐来完成。”“为什么做音乐?其实是因为在开过很多画展之后,发现欣赏纯美术的人越来越少(相对于POP艺术),在展览时,所有的努力就只有极少数的人看到。而我发现,自己想讲的话,不只是希望那一、二百人看到、听到,而对大多数的人来说,没有画可以,但是没有音乐就不行了。”

于是他找到了摇滚乐……

“摇滚是什么?他不但是音乐,更是一种生活态度,热切地贴近我的生命质地。”“技巧对我来说根本不重要,完全就是我的感情在里面。所以我的歌,都比较简单,旋律也比较原始,就像小孩子唱歌一样,完全是本能的。”

你不得不看看石村这个人!无论你喜不喜欢,石村的生活方式无可救药地预告着一个新世代的来临!

唱片公司《友善的狗》宣传

台湾「新新人类」

1994年

诡梦人生说鬼梦

石村的打扮,不像七爷八爷、不像钟馗,像哪吒。但是他却“鬼”得可以。他画“鬼”异的画,作鬼异的摇滚歌,拍鬼异的乌龙茶广告片。他更有一段鬼异的人生。也许是因为他的心和他的眼,都是在童年时期一个没有电的大陆农村“夜夜听老姥姥讲鬼”而开的吧!

农历鬼月,我们读一段“鬼梦人生”。

石村拍过好几支广告片。据他说,第一次,是走在路上,就有人过来和他谈,找他去当模特儿;当然,他本人乐意得很。而说来说去,实在是他外型太显眼的缘故。

这“显眼”两字,极其认真。即使你不是广告公司的密探,看到路上有这样一个前脑廓剃青,后脑勺发留过腰,耳挂环、颈缠链,手腕上更套了从腕至肘、宽窄不一十数只镯子的——男子,虽然台北街头形色人物俱有,恐怕还是会忍不住盯他—会儿,好奇此人是个什么来历。

就像此刻,他穿了最流行的桃粉色自行车选手短裤,彩色斑斓的大格子衬衫,足套一双黑色军靴,坐在伊通画廊的阳台上,正把自己幼时至30岁的一本“流水账”缕缕忆述。他圆亮的黑眼睛随着谈话内容时而兴奋、时而悠远;因为事件过程实在很长、很细,有时我会恍惚一会儿,耳朵听漏掉,眼睛却分外具透视力起来:觉得眼前这人,分明颇似中国神话中的哪咤,脚踏一双风火轮(据说石村是永远穿靴子的),纵横天地,尽倾初生的锐气与勇气,用骨碌碌的眼睛看遍红尘,自己也姿容曼妙,引世人停驻聆观。

而其实,除去他极摩登的穿衣打扮(还有十只涂成深蓝色的指甲盖),石村的脸,真的是一种中国孩童的饱满明亮,生气跃然,离那个他所讲的,父疼母爱的家中幺儿时期,仿佛一点不远。

石村是南京人,但从小住过江南一带许多地方。印象最深、最长的则是在无锡的农村。素有“鱼米之乡”之称的当地,湖泊溪流纵横,一片美丽的景色,连空气也是甜静清晰极的。石村记得,当地春天是粉红色,因为桃杏花开;夏天是一片翠绿,沁人心脾;而秋天则是收获的金黄色……。常年带着他的,是母亲的外祖母。古稀老人,特别爱给小娃儿讲鬼故事:中国人的十八层地狱中,下油锅上刀山的恶人、小鬼串绕着粗重的铁链……石村小小的心灵一直想象那般光景:在没有电的乡村,用诡异的画面年年月月填满了夜间。回想起来,他认为,四季中那些润泽的色彩与晚上的“鬼话连篇”,是最早开启他心与眼的两大影响。

6岁左右,有次过完年,送长年在外的父亲去火车站,雨雪后的道路泥泞,他走得狼狈,到车站时已全身污泥,可能父亲看了心疼吧,突然问石村要不要和他一起回工作的苏北去?多买了一张半票,石村就这么跟着父亲走了。在苏北一待一年,在家中和父亲用无锡话聊天,在学校用新学的苏北话和同学交谈,而父亲算多的月俸,更让他可以不间断地在小书店租看大量的连环画。

再度搬回南京,邻居有个会画画、会拉二胡的,问石村要不要学画、学二胡?还做了一把给小孩子用的二胡送给石村。但他真正开始画画得要算是又过了一阵,因为有一个同学的哥哥画得一手好画,他看了喜欢,回家向母亲要钱买纸以索画。当时一张好纸要二毛五分钱,而工人平均薪资一天一块钱,母亲说了一句:“纸可贵呢!”他突然想到:为什么不自己画!没想到居然从此一画就画上了瘾。最高兴的莫过于母亲,因为石村就此不再出去顽皮。更推波助澜的是他后来看的一部东欧电影,叙述一位罗马尼亚画家的生平;石村看了好崇拜,发誓要更用心学画。父母带他去老师处正式学艺,一头栽进绘画世界的石村,收起好动、好玩的心,突然“呆头呆脑”了起来:外面下雪下雨刮大风,但只要有课,他无论如何都要出门去画画,老师—句比方:“把这个杯子画上个二十四小时”,他就真的对着那杯子整整二十四小时……。“总之就是磨功夫,外面大家都在玩,我在屋里画画。”

同时,他功课很糟,“几乎已全忘了自己上过什么课。”石村笑说,但他一直没有想太多,就是单纯地画得开心。他的父母恐怕也没有想太多吧,到了儿子要考大学时,自然要选择美术系咯!只是石村专业好,文化课总差那么一些。何况中国社会已在他高中时逐渐地对外开放,西方的文史哲……思潮全涌了进来,艺文界的老中青们,开始整天泡咖啡馆、谈文化……。石村本来也一心要搞好其他科目进大学,但想法慢慢改变,觉得大学资历并不必要嘛!他不是也正自修艰涩的淑本华的《意志与表象的世界》吗?

当时的石村,天天的生活其实挺“规律”,和朋友闲扯到晚上一、二点回家,念书到快天亮,就再独自出去“走路”;“那时的南京,夜晚和清晨时分都很静,我最喜欢在石板路上散步。”一、二小时后回家睡觉直至中午以后,或画画或看书或再出门找朋友……。而他清楚地记得,其中一个晚上,他的脑中一直有—个画面:闪着蓝光的小水潭,不停有晶莹的水滴进去。他在这个画面的“占据”下,一直画了一整夜,—张又—张,天亮时发现自己画满了一本素描本,他就替张张奇异的图象逐一起名字;到如今,他还记得有—张叫:随风飘去的新娘,画面却记不清了。不过从那夜起,石村觉得自己好像观念开展了,连对音乐的喜好,也从此由古典乐跨到了摇滚乐。

很自我的日子继续过下去,旁边的人却不一定永远无条件地了解、支持。有天,石村照例逗留在外,突然觉得想早回家,踏进两家人合住的院落时,他就看见空地中间的一堆灰,鼻子则闻到油画颜料烧焦的味道,他知道画作被父亲烧了(后来才知全是早期的作品);没有进屋吵闹,他掉头又出门,在高中时生病过世的女朋友家门口坐了一夜,然后去死党处窝了三天,后来当然还是又被找回家去,接着他的好友告诉他,父亲曾对一干人说:“喜欢喝咖啡,上我家里来喝吧!也可以在家里聊天嘛!我们很欢迎!”

“我父亲,”石村说着,我有点诧异地抬头,因为好像听见一丝丝语音中的哽咽、中断,这个外型很野、神态很酷的人坐在那边,正首次彷佛不知如何安置自己的手脚;再赶快低下头;免得让他知道我知道他正费力地和自己的情绪作挣扎。“我父亲是脾气很直、很硬的那种人,一辈子没要求过别人什么,没找别人帮忙过,而为了我,他对我的朋友这样开口……。”

那个在他小时,总把他抱在手中赶火车四处走的父亲,这回为了向儿子道歉,还主动带他去上海;先买了精装画册,再陪他去看这辈子至今唯一一起参观的画展。会场中,石村走着走着,突然发现父亲不在身边,他回头去找,见着老人站在一幅画前一动不动:他想,是哪幅画这么吸引人呢?走近再看,才发现:父亲在画前站着睡着了,“我其实早就不生他的气了,那一刻,更感伤。他也很试着要了解我的。

办厂的父亲,如今仍在大陆开工厂,只是不再希冀石村去继承;而母亲,石村笑起来,比较轻松:“我常想为了我妈回大陆去‘留学’,因为就算我在美国念着哈佛、耶鲁,在我妈心中还绝比不上她早为我选择好的南京大学!”

风波过后,石村继续画画,和朋友相聚……过他的日子。然后,在1987年,他去了美国。

他努力地交朋友,在纽约的艺文圈中扎下来。他跑画廊,也勤作画,间杂地打工;做建筑工人的时候,迷上了工具,但一把钻子就要100美金,他只能猛逛大五金行过干瘾,要不就在圣诞节等着知情的亲戚送他工具当圣诞礼物。

熬到第三年,专业的大画廊来找他了,可想见石村的兴奋——异地成名的美梦终于光闪闪地来扣门了。不过,在著名的“Artist Space” “Clock Tower”等处展览后,他异常情绪化的心,突然对绘画艺术有了另一种角度的怀疑。画画做什么?影响力是什么?为什么永远有一批专门“跑”开幕酒会的人,完全不看画,就过来握手,说:我真喜欢你的作品!他在这方面的激情一淡下来,为了排斥新发现的虚伪与随之而来的空虚,对另一种艺术型式——音乐的感情就很快地进场替补了。

“而且摇滚明星穿得多帅!另外我还想,如果玩音乐,就不要在后排,要站在前面。”所以拒绝了朋友练鼓的提议,石村正正式式地练起了吉他。

这期间,他们搬来搬去,总是找艺术家杂居的loft。不但平日聊天互访,经常也办个party,日子其实过得多采自在。而朋友穿梭来往的结果,“中国人不中国人”的问题本来已搁到脑后边了,直到……有天,石村和巴西籍的画家朋友相聚,问起石涛画中的芭蕉扇,人人都想知那到底是什么用途、典故?石村不自觉地说了一大堆,小时在乡下,夜间用芭蕉扇扇凉、扑虫的往事重回目前:他住嘴时,发现面前的几个洋人听得目瞪口呆。他们对他说:“这么好的数据、经历,就是因为你是一个中国人才有的啊!”这回,他没有不开心;这回,他突然想通了,全部的界限可以撤开了。我,就是我。中国、美国、外国……根本不要斤斤计较——不需要!

在台湾,他果真可以做些什么——除了走在路上给人发掘去拍广告以外。一向也写诗的石村,自己创作歌词;手指在吉他弦上盎情游走之外,他也放声高歌一些摸索出来的作品,慢慢地谈到了出唱片。“我以前会逗留‘摇滚阵地’‘人狗跟蚂蚁’这些地方,如果老唱AxelRose的歌,为什么不自己作歌来唱?”有东家出钱支持的石村,又回去纽约,找到了出身柏克莱音乐学院的贝斯手与7岁就开始打鼓、今年29岁的鼓手两位搭档,录起“很moody,有些dark感觉”的石村创作歌曲来。他们在纽约的Woodstock录音室,没有大麻、烈酒,而是用水、橘子当补给,“很健康、也很奇怪”地完成了试听带。大家都觉得来劲、精采,录音师还特别在墙上钉了两枝新钉子——“你们要得台湾和美国两地的白金唱片!”

为了出唱片而数度往返台北和纽约间,在重新租工作间的同时,石村对绘画的热情也恢复了。他仍旧偏好大尺寸的作品,用色淋漓,意象神秘。他说个性一向极端,绘画和音乐更是各自在两边,连创作时的环境气氛都要绝对不一样。“画画时要很静很静,玩起音乐来要绝对的嘈杂爆烈。”“歌一定流行较广;一幅画有500人看见已属相当不错,一首歌,如果在美国,可能有几百万人听。不过再多说,好像又是中国人那种在内容中谈正义、关怀……的老想法了。”

很少数的几人,我会在访问的最后,探问他们的星座,石村是其一。他说:“我二月生的。”我叹口气,想到他数次说自己是个moody的人。“水瓶座呀?你自己应该知道吧。”他笑起来,勾下头去把脸微埋进臂弯中。一路聊来是边喝着啤酒的,微醺的感觉于他定是好的。

而“梦境”于他,是古着这个“情绪化”的人,创作与人生非常重要的一部分的。

“开喜乌龙茶”他主演的那段,一开始所配的音乐,就是石村有次照例把吉他放在肚子上睡着后,做了一个众人爬山的梦,山是陡直的,溪水倒流,山顶有人在搜缴每人的灵魂,他本已随众人交出,又急忙要回,因为想着:“还有许多事没做!”山后面则是幢幢江南一带常见的房子,空空荡荡,众人游走……。惊醒过来,石村觉得这分明是一个“鬼梦”,顺手在未关的吉他上弹出了旋律,就成了那段创作。生病发烧了,去书店买了本马奎斯的《百年孤寂》,躺在床上看了一晚,倦极而睡着,离结尾还有三数页;而结尾他就用“梦”的——血红的画面,婴孩的尸体被蚂蚁搬着走,黑色的狂风猛飙着……。难道马奎斯的整本巨作也是在发烧的情况下写出的吗?

而他还有一个长期经常在做、还不断有进展的梦:石村说自己有件一定无法达成、但可能是生命中最想做到的事,就是想“飞”。近几年来,他在梦中慢慢地“做”着、“飞”着;“刚开始,总是梦见自己从像悬崖一样的高处坠下,很笨拙的一点点飞;好像在空气中爬一样……,不过渐渐‘改善’居然逐步增加了飞行的各种技巧;现在已经每次都能在梦中翱翔了!所以,我想,人的意志力是很奇妙的,它连你的梦境都可以掌控,有很多事我可以如此靠着它——先不要想是否可以完全速成,而只要想做,就开始去做吧!”

“想做,就开始去做”的他,不吝于表达自己,尽情体味人生,跟着灵感创作——鼎足而三的生命内容,是看不完的锦旗,探不完的妙境。把人生当做一长串梦的组成,又何尝不精采呢?

1994年PEOPLE 杂志国际中文版「时人」专访(节选)